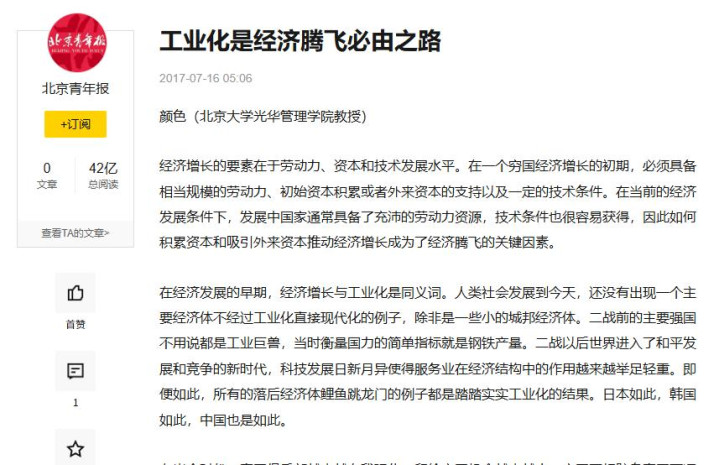

从新中国成立之初的百废待兴,再到如今“世界工厂”的代名词。

短短几十年的时间里,中国已经成长为全球工业产值的“半壁江山”。

对此,有人认为,中国的成功是运气好,赶上了全球化的好时候,但也有人说,这是人口红利和廉价劳动力的自然结果。

可如果真只是运气,为什么其他国家没能复制这条路?为什么很多后发国家依旧徘徊在低端产业链的边缘?

从“追赶者”到“领跑者”

中国的工业化起步并不算早,清末的洋务运动、民国时期的民族工业振兴运动,虽然让中国第一次看到了机器轰鸣、钢铁冶炼的场景。

但因为战乱和制度的局限,这些努力都没能形成完整的工业体系。

那时候的中国,依旧是个农业为主的国家,工业只是点缀。

新中国成立后,中国又面临着百废待兴的状态,在发展工业上还有着很大的困难。

到了上世纪80年代,中国选择了向世界敞开大门,不仅吸引外资,还大规模引进先进技术。

沿海地区迅速崛起了大量制造业基地,从纺织、玩具到家电、电子,中国用自己的勤劳与效率,承接了全球大量的低端制造订单。

这一阶段的中国,对外标签只是“世界代工厂”,这种代工并不是终点。

有人形容,这就像是工业化的学徒期,先通过为别人做工,学习流程、掌握技术、积累资本,再寻找机会去做自己的品牌、自己的设计。

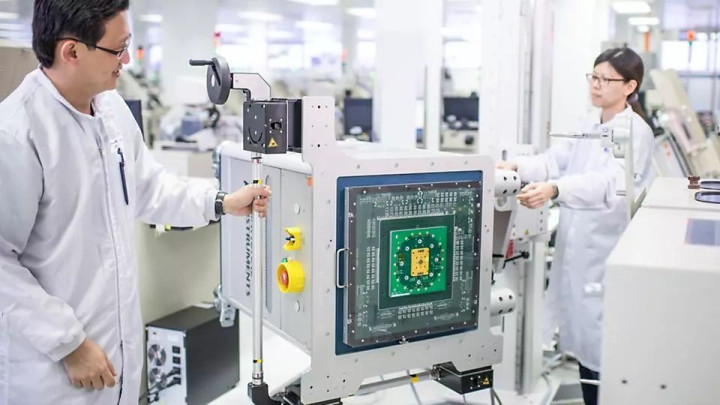

到了21世纪,中国的产业链条已经延伸到了高精尖领域。

新能源车、5G通信、数码设备、新能源装备等多个领域,不仅有产量,而且还更有技术话语权。

比亚迪在欧洲的销量超过特斯拉,小米从手机跨界到电动车,影石的全景相机卖到200多个国家,这些都是中国制造转向中国品牌的标志。

但中国工业和制造业的崛起,却让美国感受到不小的焦虑。

美国的焦虑

过去,美国一直是全球制造业的领跑者。

无论是汽车工业、航空航天还是半导体,美国都有压倒性的优势,但中国的崛起,让这种优势感第一次受到了挑战。

这种变化,让美国感到威胁的不仅是经济竞争,更是产业链安全。

一个简单的事实是,在很多高科技产品的供应链中,中国都占据了不可替代的地位。

这意味着,一旦中美关系出现摩擦,美国在某些领域可能会失去关键零部件的供应。

于是,美国开始频频打“中国牌”。

从对中国出口的高科技产品加设限制,到要求盟友减少对中国制造的依赖,再到通过《芯片与科学法案》试图重振本土制造业。

这些动作的背后,是一种害怕被超越、害怕失去规则制定权的心理。

在这个过程当中,美国也曾试图利用其他国家来取代中国的位置,可结果却是没任何用。

那么,为什么其他国家很难再走中国的路?既然中国能做到,为什么越南、印度、印尼这些人口大国不行?是不是因为中国的运气太好了?

中国崛起的背后

其实,答案并不复杂。

中国有着庞大的人口基数,这也就意味着有一个巨大的市场空间。

14亿人口意味着生产的规模效应极其明显,一个新技术或者新产品,可以先在国内完成大规模试验和迭代,再推向国际市场。

这种“先内测后出海”的模式,极大降低了试错成本。

而中国的基础设施建设速度和质量,在全球几乎找不到对手。

高速公路、高铁、电网、港口、物流网络,这些看似“与制造业无关”的东西,其实是支撑工业化的根基。

除去这些之外,还有一个经常被忽略的因素,教育。

自改革开放以来,中国普及了九年义务教育,高等教育入学率也不断提高。

这意味着,进入工厂的工人不仅有基本的读写能力,还能掌握更复杂的生产技能。

而且,中国的职业教育体系在过去几十年里为制造业输送了大量熟练技工。

更重要的是,中国的工业化是伴随着完整产业链的建设而进行的。

从原材料到零部件、再到整机装配和品牌销售,中国几乎拥有所有环节的能力。

这种全产业链优势,让中国在面对全球供应链波动时,有更强的抗风险能力。

工业化的高级阶段

如果说代工是工业化的初级阶段,那么品牌出海就是工业化的高级阶段。

中国的品牌故事,其实就是工业化升级的缩影。

而在这些成就的背后,并不是偶然。

整个品牌背后都有成熟的供应链、灵活的生产能力和对市场的快速响应。

更重要的是,中国品牌学会了用全球化的语言讲故事。

例如,在巴黎奥运会开幕式上亮相、在欧洲杯赛场做赞助、在海外社交媒体上与消费者互动。

这些动作,让“中国制造”逐渐变成了“中国创造”。

工业化的成果,可以用产值、出口额来衡量,但更深层的意义,是它改变了整个社会的结构

在工业化之前,中国的经济结构以农业为主,城市化率低,大量人口生活在乡村。

工业化推动了城市化,创造了大量就业机会,也让更多人有机会接受教育、进入中产阶层。

这种社会结构的变化,反过来又推动了消费市场的扩大,形成了经济发展的良性循环。

中国的崛起和发展已经成为了现实,是美国无法改变的。

无论是限制高科技出口,还是推动产业回流,美国都在尝试重新掌控制造业的主动权。

但问题在于,美国已经习惯了将低端制造外包给别国,而高端制造业的就业机会并不能完全替代那些失去的岗位。

这让美国的中产阶层在过去几十年里逐渐萎缩,也让社会的不平等问题加剧。

世界的未来,并不是只有一个工业强国。

结语

在几十年里完成从农业国到工业强国的跨越,还同时具备全产业链和全球市场影响力。

这种成就,靠的绝不仅仅是运气。

背后靠的是庞大的国内市场作基础,,完善的基础设施作支撑,以及教育体系和政策导向为工业化输血。

最为重要的是,在全球化浪潮中敢于抓住机遇的勇气与决心。

只要方向明确,制度和市场相互支撑,中国制造的故事,还远远没有讲完。

银丰配资,申请股票配资,华夏配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。